記事

インタビュー2022.12.18

「うさぎ男の幻想」高杉龍斗先生特別インタビュー

- 簡単な自己紹介からよろしくお願いします。

- (高杉)高杉龍斗です。去年の7月に初めて漫画を描き、それから定期的にTwitterで漫画作品を発表するようになり、6作目の漫画をボヘミアの方に掲載していただいて、今に至るという感じです。

高杉龍斗 プロフィール

ピエール・ルヴェルディ(詩人)の「接近する2つの現実の関係が遠く、しかも適切であるほどイメージはいっそう強まり、いっそうの感動の力と詩的現実性をもつようになるだろう」という言葉に共鳴する。

2021年から「2単語の関係を補完する連想的言い訳」、「この世にない物語構造」、「超論理(造語)」などのテーマを源泉に、審美的な要素を含む一コマの連続を志しながら漫画の制作を行う。

デペイズマン(「異なった環境に置くこと」を意味するフランス語。)のことを以前より犬猿と呼んでいた為、SNSのユーザーネームを「kenenseyo(犬猿せよ)」にしている。

Twitter: @KENENSEYO

- 投稿作品の『うさぎ男の幻想』について、お伺いしてもよろしいでしょうか。

- (高杉)6作目になる『うさぎ男の幻想』以前まで描いていたものは、ずっと自分の物語の外というものをどうやって物語の中に活かすかをやっていたつもりでした。例えば、5つ目に描いた『抱合譚』という作品があるのですが、それは「抱合劇」という物語の構造のようなものを自分の中で構築して、物語の中に落とし込むというやり方でした。『うさぎ男の幻想』は、その観点で言うと人間の認識みたいなものに焦点を当てて描いた漫画です。その認識というのが、例えば「りんご」と言われた時に、誰かと僕が思い浮かべるりんごが一緒だという確証は得られないし、言葉だけではなく同じりんごを目の前にした時でさえも、もっと根本的に言えば赤色という色でさえも、同じものとして認識しているか分からない。むしろ違うものである可能性の方が高いんですよ。そういうものをもう少し大げさに描けないかなと思って描き始めたのが『うさぎ男の幻想』という漫画です。

- 作品を作る上で何を大切にしていますか。

- (高杉)作品を作る上で大切というか基礎になっていることは、シュルレアリスム、特に僕の場合は、作家プロフィールに書かせていただいている通り、デペイズマンという方法論が自分に当てはまっているなと最近改めて思いました。デペイズマンってそもそもあるべき場所にないものがあって、それによって生まれる驚きとかを表示させる方法なんですよ。別にそれってシュルレアリスムに限った話じゃないと思うんです。例えばスマホでも、遡ればテレビでも、革新的なアイディアって全部、そこになかったものが生まれたことによって起こる衝撃のようなものが、商品力や価値に繋がっていくわけじゃないですか。そうなると、自分の性癖というか趣味のようなものは、デペイズマンではくくれない、もう少しニッチなものだなと思って。改めて犬猿という言葉がシックリきました。犬猿の仲という言葉から引用してきたと思うんですけど、ネット上に「犬猿短歌」というサイトがあって、Web上の言葉を使って短歌を自動生成する装置からランダムに流れる短歌を見て楽しむという感じの。ランダムなので当然ほとんどは意味がわからないし、全く魅力も感じないのですが、たまに偶然集まった言葉たちが偶然機械に選ばれてすごく良いものになることがあるんですね。でも、それって「論理の脱臼」のように額面通りの意味では受け取れないんです。骨は外れてるんだけど、皮と筋肉で繋がっている状態みたいな面白さが犬猿短歌にはたまにあるなと思って。骨というのは、論理的な事で日常で使うような単純で分かりやすい文章。「論理の脱臼」とは、骨は外れてしまっているため、言葉通りの意味はわからないけど、皮と肉がつながっているぐらいの奇妙な面白さがある、発見ができるということ。それが自分の趣味なのかなと思いました。

- 例えばどんな短歌を思い出しますか。

- (高杉)犬猿短歌で出てきたもので一番記憶に残っている言葉は「枯れた火曜日」という文言。それに「論理の脱臼」的な面白さを感じました。そういった感覚を絵とか作品とか、何か作るものに修正し見直していくことが、大事にしてることというか意識していることですね。

- すごくおもしろいサイトですね。機械の行う現代のシュルレアリスムというか…。

- (高杉)シュルレアリスムって芸術運動じゃないですか。なので、今シュルレアリスムをやると言ってもすごい過去のものな気がして、あまりそこに前衛性とか新しさはないと思っています。無理に当てはめて言うのであればそうかもしれない。だけど、自分の中ではもっとニッチなものを探しているという感じです。

- アンドレブルトンは、「俺の生きているうちには、シュルレアリスムは完成されることはないのは分かっていて、ずっとずっと未来のことに思いを寄せる」みたいなことを言っていましたが、そんな言葉を思い出しました。

- (高杉)なるほど。でも、確かにそうですね。デペイズマンという言葉にたどり着いたのが、そもそもこういった趣味にたどり着いた後なので、引き継ごうと思って引き継いだ、興味を持ってからここに気付いたというわけではなくて。自分としての接続というものは感じないですけど、偉人でも同じ人間なのでたまたま似たような所に趣味がたどりつくのかなと思いました。

- 趣味とか好きなことはありますか。

- (高杉)ここ2~3ヶ月ぐらいチェスにハマっています。ボードゲームなどはずっとやっていなくて、大学生活で言えば映画を見るか本をRead Nowか、本当にそれだけの生活でした。チェスってビショップ、クイーン、ルーク、キング、ポーンといったコマを盤面としての役割というか、キャラクターとしてみるとすごく面白くて。例えば一個のポーンに勝手に思い入れをしたりすると、勝ち負け関係なくこのポーンだけは守りたいみたいなのがでてきて。もちろんチェス自体は僕の頭では及ばない奥深いゲームなので、それ自体の楽しみもあるんですけど。勝手にキャラクターとして役目は負わせて遊ぶのいいなあと思って。将棋などに比べて駒の造形がキャラクターチックなんですよね。例えばナイトだって形は馬だし。将棋は漢字が書いてあるだけですけど、そういうキャラクターチックな部分も面白いなと。

- 僕は小学生の時に将棋ばっかりやっていました。その駒を守りたくなる気持ちとかはめっちゃわかります。

- (高杉)やっぱりありますよね。めっちゃわかります。だからポーンで相手のクイーンを取った時などとんでもない快感があります。そういった楽しみがあります。

- グロ画像について聞いてもいいですか。

- (高杉)グロ画像って自分にとってどういうものか考えたことがなくて。質問内容を送ってきてくださった時にちょっと考えたんですけど、改めて考えるとグロ画像って僕、苦手なんですよね。

- そうなんですか?

- (高杉)そんなに得意じゃないです。そもそもグロ画像を好んで見る人というのは、心理としてはあまりよくわからないです。好きだから見ようって人がほとんどだと思うんですけど、少なくとも僕の場合は好きではない。全く平気かと言われるとそうでもない。 部屋中にグロ画像を貼って気分は良いかと言われたら、そんなことはないので、どちらかというと苦手な部類だと思うんですよ。なのに、なぜわざわざ見るのか考えてみたら、苦手だからこその刺激みたいなものがあるじゃないですか。

- あー…はい。

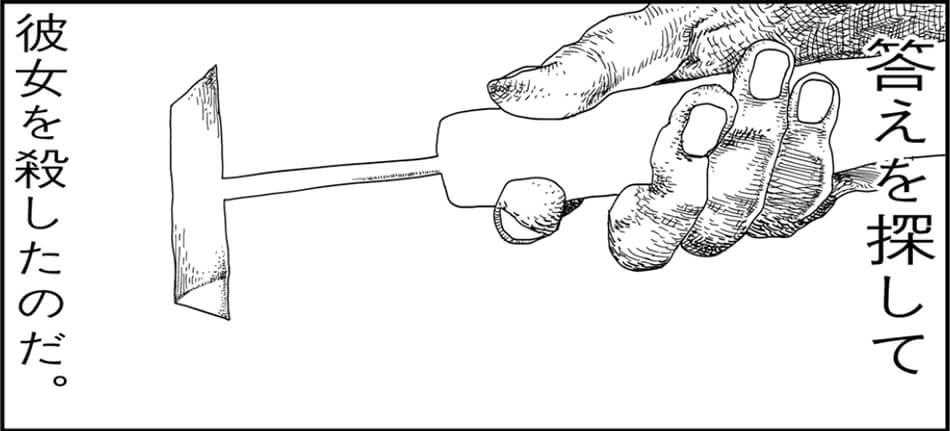

- (高杉)その刺激が分かりやすく強大に自分の中で顕現しやすいのが、グロ画像だと思っていて。代替可能なものかどうかはわかりませんが。とりあえず、その刺激というのは、グロ画像を見ることでしか得られない。さらにその苦手さがどこから来るんだろうと考えた時に、例えば内臓とかが露出しているグロ動画があるとして、見ている本人の意思とは関係なく動き続ける心臓とか肺とかが映っているわけじゃないですか。直接自分の内臓を見れる機会はほとんどの人がないと思うんですけど、そういった動画を見た時に、自分の心臓がどうなっているんだろうとか、自分の肺がどうなっているんだろうとかは、想像で補うしかないんですよね。なので、自分の心臓とか肺とかに思いを寄せる時に、ベールに包まれた状態でしか考えられない。他人の内臓を見るとそこに自分の心臓とか肺とかを見いだすことができるんですよ。加えて本人の意思とは関係なく動いているものを見ると、内臓の他人性みたいなものを感じるんです。自分じゃなくて内臓が内臓として自立した人格のように思えて。そうすると、自分の中に他人が介在している気味悪さと面白さを感じるんですよ。だからそれが刺激、苦手さにも繋がっているのかなと思いました。

- 僕も最初、高杉先生から熊と戦って顔が破けている人の写真を見せてもらった時に、最初は「えっ」となりましたが、熊と戦った末に勝利を収めた男の写真だということが分かるとかっこいいと思いました。

- (高杉)あれは、そうですね。一線を画したまた違ったかっこよさがありますね。

- 内臓とか傷がビジュアル的に好きだということはあるんですか。

- (高杉)苦手ではあるんですけど、やはりそれを見ることで生まれる刺激みたいなものが自分の中にあるのではないかという気がします。針の穴のほどのなにか…希望というか…予測というか。昔、テレビでおばけだとかやってると、すごく怖いけど手で目を隠しながら指の隙間からちょっと見る、みたいなことをするじゃないですか。そういう好奇心に似たものがあるんです。

- 高杉先生はかなり好奇心が旺盛ですよね。

- (高杉)そうかもしれないです。自発的にそうしようとしている部分もあります。思ったことは全部やろうみたいな。

- 創作を続けるという事は創作が一番楽しいという事なんでしょうか。

- (高杉)そうですね。何か作るというのはやっぱり楽しいですね。小さい頃から自分自身が何もない人間だというのを気付き続けていて。何もない人間にできる第一のことって、自分に足りないものを外で獲得することなんです。無理にでも友達を作ったり、大勢で遊ぼうとしたり、リーダーになろうとしたり、そういったところにも現れると思うんですけど。他にも創作で何かを見出すと、自分から離れると同時にすごく自分と近いものが生まれるじゃないですか。その自分の薄っぺらさとかつまらなさとかを紛らわせる方法としての創作みたいな面も自分的にあったのかなと思います。

- 高杉先生から聞いたエピソードで、自分はジャイアンみたいなやつだというものを聞いた時に面白いなと思ったんですけど、ジャイアンエピソードを聞いてもよろしかったでしょうか。

- (高杉)ジャイアンエピソードというか、小学生の頃ってよく虫を飼うじゃないですか。それって、例えば大人になって虫をコレクションするようなマニア性とは違って、一種、自分の奴隷を作るような気持ちがあったと思うんですよ、小学生の時に。僕も例に漏れずそれで。多分一番飼っていたのが「カブトムシ」と「トカゲ」でしたね。カナヘビについて、たぶん僕しか知らないんじゃないかという知識があるんですけど、カナヘビってゲロを吐くんですよ。これ知ってましたか。

- 吐き戻し的なことでしょうか?

- (高杉)本当ですか!?これ知ってますか!?僕だけしか知らないと思ってました。地元にコーヒーカップのような遊具があって、その上にトカゲを置いて思いっきり回していたんですよ。トカゲって結構しぶとくてちゃんとしがみついているんですよ。その時、自分はトカゲをポーンと飛ばそうと思っていて、くるくるくるっと回していたんですけど、「全然飛ばないな」と思って止めたら、その瞬間黒い臓器のようなものをトカゲがポロっと吐いたんです。その時「ああ、トカゲってゲロ吐くんだ」と思って。それと、もうひとつ時期は違うんですけど、トカゲを飼っている友達がいて、ある日トカゲを糸で首輪みたいにして散歩をしていたんです、犬みたいに。それで、散歩をしている時にキャッチボールをしようという話になり、スーパーで犬がそこら辺にくくり付けられて待っているように、適当な枝のところに糸をくくり付けてキャッチボールをしていたんですよ。それで夢中になってキャッチボールをしていたら、いつのまにかトカゲのことを忘れていて、友達が僕のトカゲを踏んだんです。それも口の部分から内臓がジュルジュルと出ていて。友達はそれを見てとても必死に「本気でごめん」って僕に謝るんです。でも、ひどい話ですけど、僕としては享楽の一部でしかなかったし、その個体に対する思い入れも全くなかったので、その友達を見て生き物を飼うということの温度差に気づいたんですよね。

- 子どもは自然の中で、命で遊ぶことによって、物との関わり方や社会性を獲得していくと本を読んだことがあります。最後に何か話しておきたいことはありますか。

- (高杉)逆に聞きたいことがあるのですが、他人への信用ってもちろん人によって違うと思うんですけど、根本的に他の人はどこまで人を信じられるのかっていうのが気になっていて。根本的に人は信じられるっていう前提があった上で、どう「この人は信じてはだめだ」や「この人は信じられる」という分別があるのか教えてくれませんか。

- 高杉先生も先ほど触れられていたことなんですけど、同じりんごを見ていても全く違うりんごに見えているんだろうなというのは自分は割と敏感に感じるタイプで、基本的に自分と同じ景色を見ている他人っていうのはいないと思っているので、そこにおける信用っていうものはないかもしれないですね。

- (高杉)自分が相手を信頼していても、相手が自分を信頼していないという警戒はいつでも持ってるということですか。

- 警戒といっても、ずっと警戒をしていると相手にも伝わるし、疲れちゃうじゃないですか。相手の考えていることが分かるぐらい解像度を上げて、相手と関わる機会というのは気をつけなきゃって時だけかもしれません。でも現実生活で重要なことなんてごく一部なので、生活における平均的な解像度は低いかもしれません。

- (高杉)僕の場合は、人間を全く信用することができないんです。根本から信じられなくて。友達とかが死んでも、自分が葬式で泣いている姿って全く想像できないんですよ。そういったことも作品について話す上で考えていたことなんですけど。大きな記憶としてひとつ、アンパンマンのおもちゃの話がありまして。小学1年生の時に仲のいい友達がいて、仲がいいというよりは自分を支持してくれる友達なんですけど。例えば、学校の帰り校門に向かうと立っていて、「おー!高杉君!」と言ってついてくるみたいな友達がいたんですよ。こっちとしては気分がいいわけじゃないですか、小1だし。たまに遊んでたりしてたんですけど、ある日の放課後に校庭で二人で遊ぶ約束をしていたら、S君がアンパンマンの結構大きい高いであろうピアノのおもちゃを持ってきたんですよ。それで「これ壊していいよ」って言うんです。「これ二人で壊そう」って持ってきて。破壊とかそういうことって根本的な楽しさがあるじゃないですか、それで、その日の放課後一緒にそれを踏んづけたり蹴飛ばしたりして壊していたわけですよ。後日、S君が担任の先生に呼び出されたんですね。なんだろうなんだろうと思っていたら、僕も続いて呼び出されて聞いた話が、S君の持ってきたおもちゃが同じクラスのN君の家から盗んできたものだったんです。その時、ああ、人間って信用できないんだ、こんなに仲が良かった一方的に支持してくれるようなやつでも容易に裏切るんだ、といった積み重ねがあり、人を絶対に信用しないという基礎ができたように思います。従来の絶対の家臣だという信頼があったのに、まさか人の家から盗み出してきたものを一緒に壊させるなんて思ってなくて。そういう裏切りの体験が重なってる気がします。

- 『ボヘミア』の作家で気になった作品はありますか。

- (高杉)ちびっこ牛乳さんの作品が結構好きです。絵の感じも好きだし、何度か読んでるんですけど、今思い出そうとしてもまったく内容が思い出せないところが好きですね。

- 本日はありがとうございます!

- まんだらけの無料通販会員登録をされている方はすぐにRead Nowことができます。

- 会員登録がまだの方はまんだらけ通販会員登録の後、登録したIDとパスワードを入力し閲覧することができます。