記事

インタビュー2022.1.11

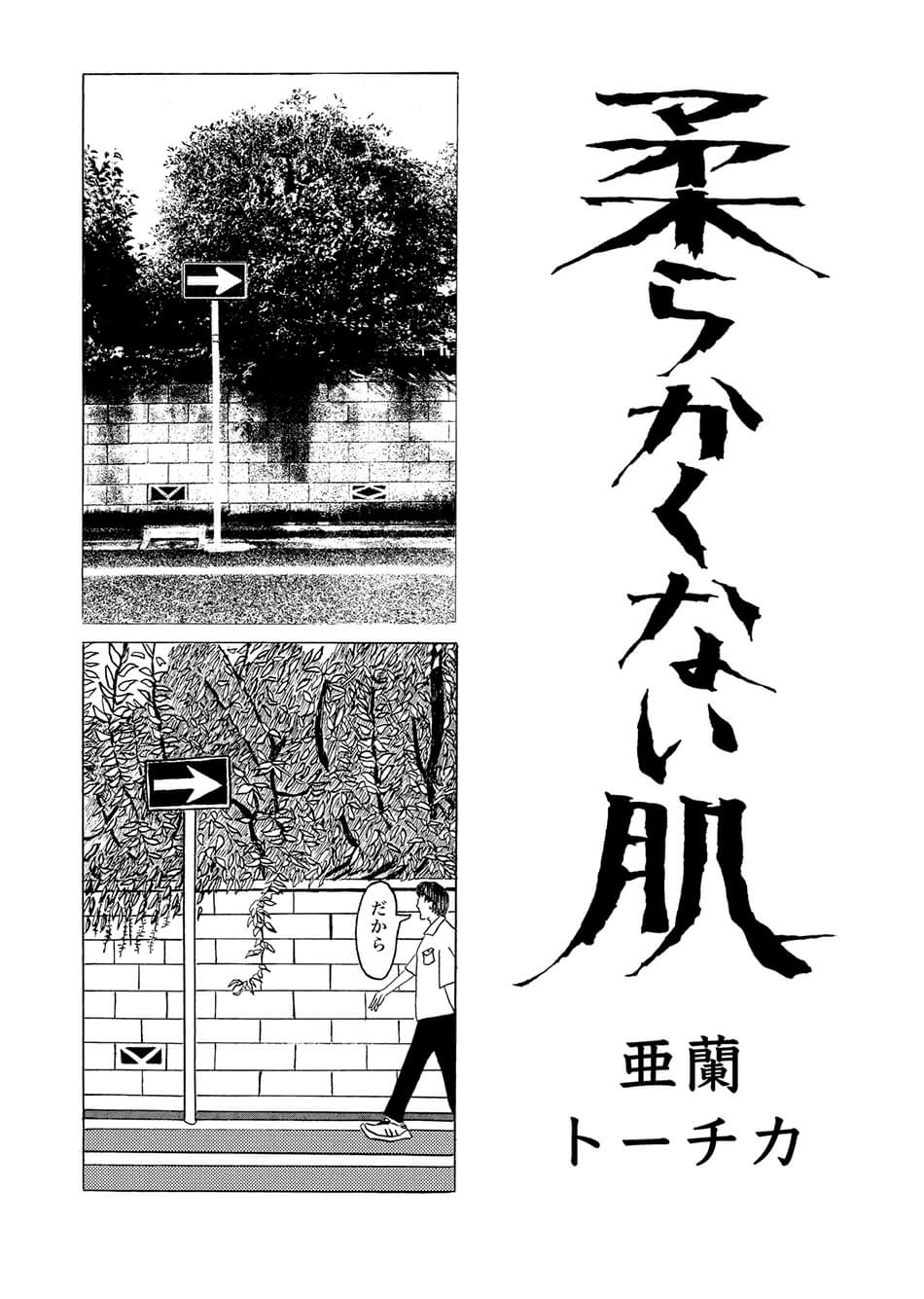

「柔らかくない肌」亜蘭トーチカ先生特別インタビュー

- 自己紹介からお願いします。

- (亜蘭)亜蘭トーチカです。高校2年生の17歳の時に漫画を描き始めて19歳の時にセミ書房の『漫画雑誌架空16号』でデビューしました。そして『架空』を出版しているセミ書房から『順風満帆』という単行本を出しました。漫画を描いて原稿料をもらうことが商業的なデビューと言えるなら『ボヘミア』がデビューです。2021年に就職して今は週5で働いています。大学ではドイツ文学を専攻していました。

亜蘭トーチカ プロフィール

Twitter @arantootika

1997年3月11日生まれ。2017年5月4日『漫画雑誌架空16号』でデビュー。

2021年5月4日、単行本『順風満帆』がセミ書房から刊行。

2022年10月20日にボヘミアvol.1で『柔らかくない肌』掲載。

- 『順風満帆』の反響についてお伺いしてもよろしいでしょうか。

- (亜蘭)「単行本を出したら色々仕事が来たり次につながるよ」って色んな人に言われていたんですけど思ったより何もなかったですね。仕事はとくに来なかったですね。でもアメリカの出版社の「Glacier Bay Books」が翻訳してアメリカで出版してくれたということがありました。『ボヘミア』ももしかしたら単行本を出したから描けたという経緯があるんですか?あとはこれまではコミティアとかに自費出版で本を出していて、そういう時は友人以外からはあんまり反応がない状態だったんですけど、『順風満帆』を出したら全然知らない人が「良い」と言ってくれることが増えて嬉しかったです。自分よりも若い人が読んでることが分かった時が嬉しいですね。

- 今回『ボヘミア』で執筆していただいた『柔らかくない肌』についてお伺いしてもよろしいでしょうか。

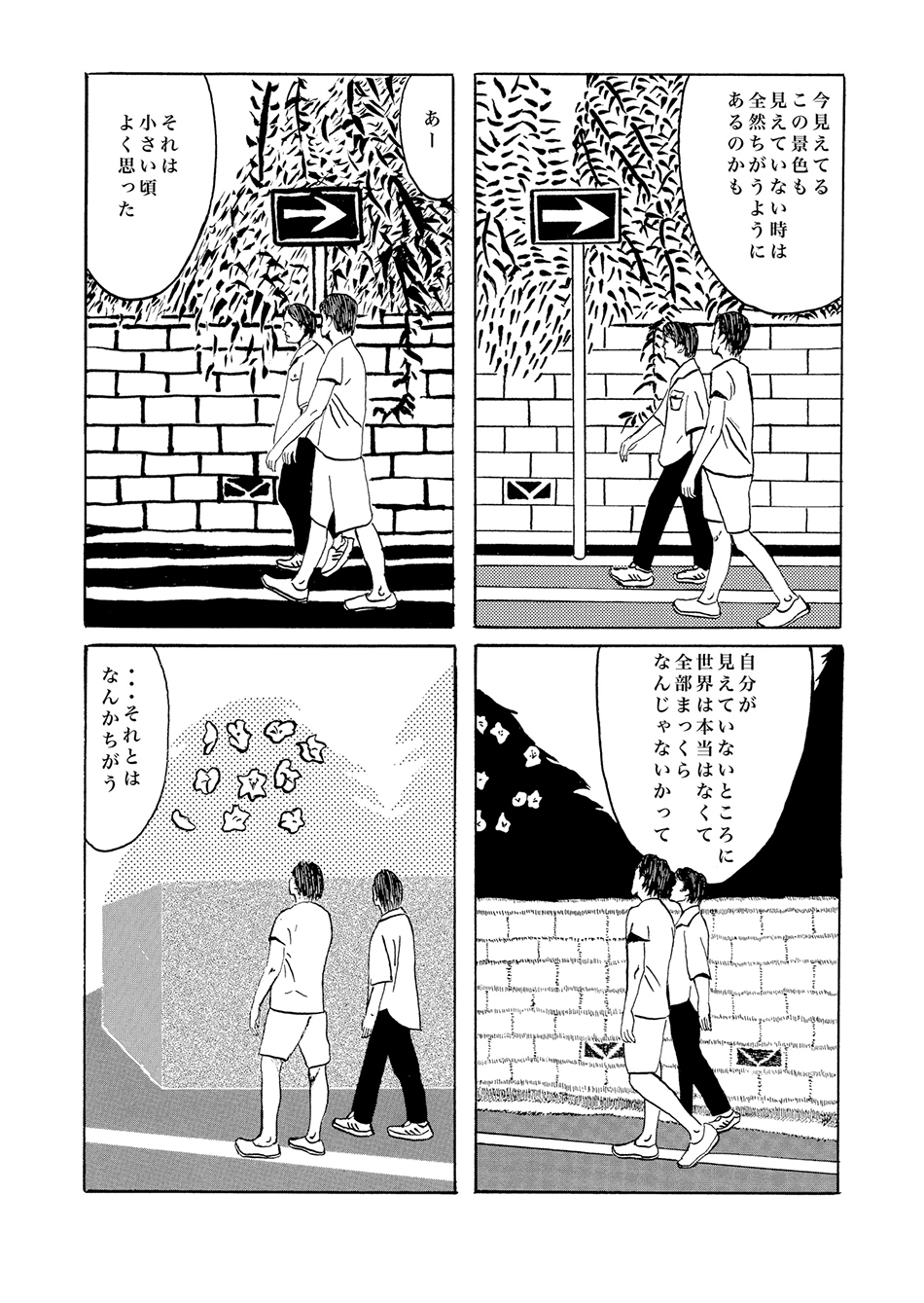

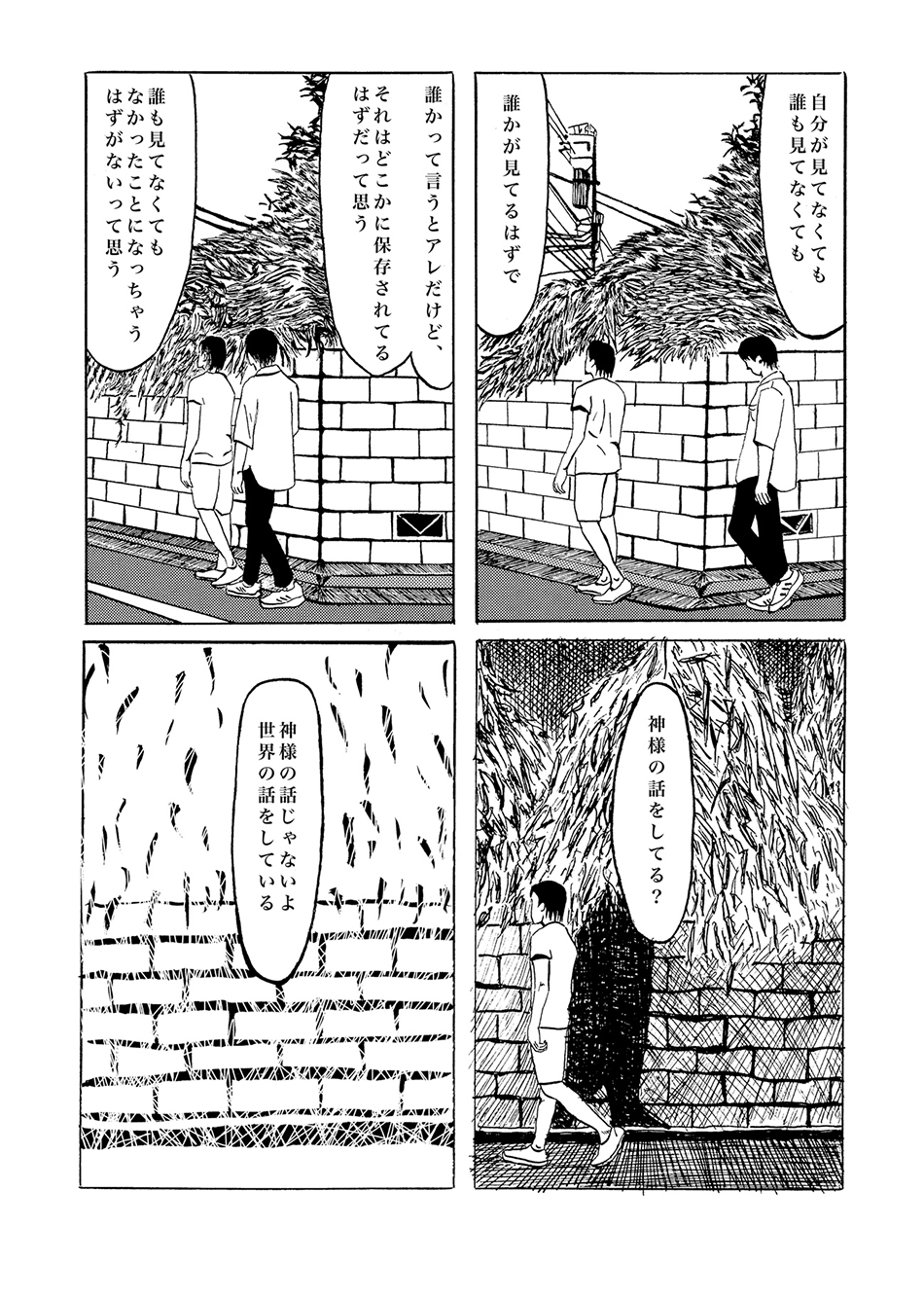

- (亜蘭)恋愛漫画ですね。だけど特別な点はあんまり無くて、大山海君のインタビューでも僕の作品は「相変わらずやな」って言われていたけどちょっと惰性で作っちゃったかもしれない。昔から絵が下手で女の子を可愛く描けないのと「可愛い女の子を描く」という行為が恥ずかしいからあんまりやりたくないんです。どうせうまく描けないし。そうすると恋愛があんまり描けないから今までもあんまり恋愛の漫画は描いてこなかったんだけど今回はちょっとだけチャレンジしました。

- 今回は亜蘭先生のご友人でもある福本眞久先生から質問をお預かりしています。

- (亜蘭)はい。

- トリュフォー(映画監督)のタイトルをオマージュした経緯を教えてください。

- (亜蘭)(執筆作品の内容的には)トリュフォーの作品自体にはあんまりオマージュがなくて、原稿を描き終えてタイトルが決まらない時にトリュフォーの『柔らかい肌』からとって漫画のタイトルを『柔らかくない肌』にしました。『柔らかい肌』は不倫の話で、柔らかい肌っていうので妻と不倫相手の年齢の違いを端的に表しているんですけど、柔らかくない肌っていうので男の肌と女の肌の違いを端的に表せるかなと思って。福本眞久の『あこがれ』とタイトルがトリュフォーの作品繋がりでたまたま被っちゃって、『ボヘミア』の目次で作品タイトルが出た後に苦笑いしました。たまたまです。掲載後、川勝徳重さんが「亜蘭先生は堂々とタイトルを柔らかい肌にしなさい」と言っていて確かに柔らかい肌にすればよかったなと思いました。

- 普段の作品で映画のカットを真似されていると思うのですが今作品はどうですか

- (亜蘭)今回は映画のシーンから使ったコマはないはず。僕は絵が描けないから「トレパク(「トレース」と「パクリ(盗作)」を組み合わせ、略した造語。)」するんですよね。もちろん自分が撮った写真からトレースすることも多いんですけど、映画とか絵とか、ひどいと漫画からもしているからそのうち炎上するんじゃないかと思ってビクビクしています。でもトレースしたほうがいい絵になるという…たまに人から褒められる絵は大体全部トレースしたカットなんですよね。自分の撮った写真からトレースしてたまにいい絵が描ける時もあるけど今回は自信ないですね。

- ご自身の漫画について考えることはありますか、どう思っているとか。

- (亜蘭)自分の漫画については良いとも悪いとも思っていないです。でも、良いとも悪いとも思っていないということは結構良いと思っているってことなんだろうな。昔描いた漫画は恥ずかしくて読めないとか、この頃の絵が下手で恥ずかしいとか言う人が周りの友達にもいるけど、自分は自分の漫画普通に読み返せます。ということは、良いと思っている…もしくは好きなんだなと思いました。結構好きですね、自分の漫画。

- 小さい頃好きだった映画のカットやシーンは今とはあまり変わらないですか?

- (亜蘭)小さい頃はあんまり映画を観てないです。映画は漫画を描き始めた当初は見ていなくてずっと漫画ばかり読んでいました。ずっと漫画が好きだったんです。でも絵が描けなかったから漫画を描くにはパクるしかなかったんですよ。そもそもコマ割りもどうやっていいかわからなくて、一番最初に描いた漫画はまず最初に好きな漫画のコマ割りだけパクって四角だけが描かれた原稿用紙を作って適当に絵を入れていく…みたいなやり方で漫画を描きました。映画を観始めたきっかけは二十歳くらいの時に『架空16号』でのデビュー時期の前後に川勝徳重さんと話してて「漫画を描くなら映画とか観たほうがいいよ」と言われて、大学生で暇だったのもあるしその言葉を鵜呑みにしてその日から映画を三年間毎日観続けて1200本くらい観ました。

- 映画を観るのは好きですか?

- (亜蘭)最初は無理して観ているから何が面白いのかもわからなくて「俺は映画好きじゃないなー」って思いながらずっと観ていて500本くらい見て初めて「あっ!」となって1000本くらいみてやっとちょっと映画の面白さがわかり始めました。「ああ、なるほど」って。だから今は結構好きです。ロベール・ブレッソンという作家が好きです。

- (亜蘭)映画については一つ思い出があって大山海君と話していた時になんとなく嚙み合わなくて、僕は二十歳くらいの時に「映画を観なきゃ」って思いで観ているからそれこそトリュフォーとかゴダールとかから見て、その二人が影響を受けていた昔のフランスの人とかアメリカの人とか無声映画とかを観ていたんですよ。でも大山君に「それは東京だからできることだ」と言われたんです。大山君は大学生になってから上京してきて数年東京に住んでいたけど、育ちは奈良ですよね。親の転勤で他にも色々なところに住んだって言ってましたけど。それで大山君が「田舎にはそもそもTSUTAYAはないんや。ゲオしかない。田舎のゲオに芸術の香りがするものは黒沢明とキューブリックしかないんや」って言っててそれを聞いた時に「あぁ」みたいな。東京と地方の差みたいなものを初めて感じました。東京って名画座というものが多分7つぐらいあるんですよね 。毎週どこかの名画座に行っていた時は行けば2本、昔のDVD化されていないやつとかも観れるし、例えばなにも映画を観たことがない人でも「よし!映画観よう!」って名画座を回っていれば数か月もすればトリュフォー・ゴダール・タルコフスキー・小津・溝口・成瀬とかは何も考えていなくても入ってくると思うんです。今はYouTubeで無声映画とかいくらでも観れるし、小津・溝口・成瀬とかも多分いくらでも観れると思うんですけど、やっぱりそういうことじゃないんですよね。自分の生活圏にあることが重要というか。ずっと田舎に住んでてめちゃくちゃ映画詳しい人とかも普通にいっぱいいますけどね。でも、大山君の「亜蘭君が東京者だからや」という言葉の意味が今はわかります。僕がトリュフォーとかゴダールを好きになったのは、映画を観始めた最初は、とにかく知識欲で観てたんですね。固有名詞に飢えてたというやつです。作家名とか作品名とか、とにかく知らないことをたくさん教えてくれるのがヌーヴェル・ヴァーグでした。

- Twitterの亜蘭語録について聞かせてください。

はやく老人になりたい。70歳になって、町で中学生とか高校生をとっつかまえて、この歳になっても毎日死にたいって思うぞって声かけたい。

— 亜蘭 (@arantootika) April 5, 2022

- (亜蘭)なにも考えてないですよ。ツイッターは。

- 個人的にリラックス下の精神状態でめっちゃ良いこと言えたなっていうのありますか?

- (亜蘭)それはありますね。良いことかはわかんないですけど、なんか変なこと言っちゃいますね。Twitterは。

ヘロインやってセックスして死にてー

— 亜蘭 (@arantootika) July 9, 2022

今すぐ

- リラックスすると良いアイディアが生まれやすいから亜蘭君の面白いところが結構Twitterにでていると思うんですよね。漫画にはない面白さというか。

- (亜蘭)あー、それは結構言われるんですよね。漫画を読んだ人から「暗い人かと思った」って。でも自分はそんなに暗くないんですよね。暗い時もあるけど。普段は結構冗談とか言うし。漫画はある種フィクションとしてやっているかもしれませんね。“ぶってる”というか…うん。“ぶってる”な(笑)

- 漫画を読み返してもあんまり恥ずかしくないとおっしゃっていましたがツイートの内容を見返して恥ずかしくなったりすることはありますか?

- (亜蘭)Twitterのほうが恥ずかしいですね。漫画に関しては僕は以前から個人的なことも描くし私漫画みたいなことでやっているつもりだけど、やっぱり漫画って描くことがすごく大変だから…。漫画家はコマを定規で引いていって、ということをやる時点で相当サービス精神がある人たちだと思うんです。コマ枠を定規で引いて鉛筆で下書きをしてペン入れをしてその後消しゴムで鉛筆消してスキャンをして、汚れとか取って写植をするって相当サービス精神があるし、あとなんというかどうしてもその時点で「距離」が生まれるというか…本当の自分の垂れ流しにはあんまりならないし、作品として仕上げたいという下心も働くし、そういうのが漫画の制作にはあるんじゃないかなって思います。

- 今後どんな作品を作りたいとかチャレンジをしたいとかはありますか。

- (亜蘭)本当になくて今までもずっとなくて、昔から描きたいことがないんですよね。僕は60年代後半から70年代前半くらいの『ガロ』が好きで特に林静一と安部慎一が好きなんです。それ読んだ時に「これなら出来る」っていうのをなぜか思ったんです。つげ義春を最初に読んだ時は思わなかったんですけどね。だからそういうのを真似してずっとやってきたんですけど。最近は漫画は自己表現の手段じゃないのかもしれないと思い始めています。漫画を描こうと思って、自分は何も描くことがないということに向き合った時に何が描けるかということを描いていきたいと思います。

- 最後の質問になりますが…。

- (亜蘭)最後?!インタビューされるのが夢だったからもっとやりましょう…。

- では、中間地点ということで…父親についてお伺いしてもよろしいですか。

- (亜蘭)「父親について」という質問が質問候補の一覧に載っていて、『たぶん悪魔が』という漫画で父親を殺したとか殺さないとかいう漫画を描いたから用意された質問だと思うんですけど。父親とはあんまり仲が良くなかったかもしれないですね。逆に聞きたいことはありますか?

- 亜蘭君が漫画を好きになったきっかけが間接的にお父さんに作られてるのではという話を聞いて聞きたいと思いました。

- (亜蘭)間接的にはそうかもしれないですね。当時は漫画だけしか読めなかったというか。正確には本も読めたんですけど。結構厳しい父親で小学生の時から週7で習い事をさせられていました。サッカーと塾を中心に体操・水泳・英会話という感じで一週間の予定が全て埋まっていました。体操と英会話はすぐ辞めちゃったけど、水泳は小学生の間はやっていました。サッカーは小1から高1まで10年間やっていました。漫画しか読めなかったというのは父親がなんかあの…キレると物を捨てちゃう父親だったんですよね。ゲームとかも捨てちゃうし漫画とかも捨てられちゃうし小学生の時に読んでいたものは全て残っていない。遊戯王カードなんかは買って帰ったその日に「カードなんかで遊ぶな」って全て捨てられました。父親が多分、おもちゃみたいな物を嫌いで、おもちゃみたいな物で遊んだ記憶はあんまりないですね。でも僕もぬいぐるみとか車とかにあんまり興味がない子供だったんで。それよりは周りの友達がみんな持ってるのにDSを買ってもらえなかったこととか、遊戯王カードを捨てられたことの方が嫌でしたね。

そういう感じだったので、最悪捨てられてもまたすぐ買える漫画が一番ダメージが少なくて、漫画ばっかりRead Nowようになりましたね。見つかったら捨てられるかもしれないから、買ったらすぐ読んで。あとはブックオフで立ち読みです。あと近所の図書館で漫画を借りることができて、さすがに父親も図書館の本は捨てなかったのでよく借りて、押し入れに隠して読んでいました。地元の図書館では漫画を全巻セットで貸してくれて、小学生の頃はジャンプの名作みたいなものを全巻セットで読んでいました。あとは藤田和日郎が好きでしたね。ちなみにこの図書館は筑摩書房から出ているつげ義春全集もセットで貸し出ししていて、これは高校生の時に借りて読みました。小説だと当時は児童向けのホラー小説とかをよく読んでいました。作者名も作品名ももう覚えてないです。

当時兄の方はもっと大変そうでご飯なしとかされていました。僕が帰ってくると家でまず兄が正座させられているのが目に入って父親がなにで怒っているのかを察しなきゃいけないみたいな緊張感のある日々でした。あと兄も僕もよく殴られてました。小学生の時に仲良かった同級生がいたんですけど、ある日そいつの家に遊びに行ったら壁に穴があいてたんですよ。気になって見てたら「お父さんがやったんだ」と言っていて「みんなそういう感じなんだ」と思って安心しました。壁に穴があいてないからうちの方がマシだなとか思ったりして(笑)

小学生の頃はそんな感じで、中学生の頃はすごく勉強していましたね。学校が終わって部活でサッカーして、その後塾に行って、夜も勉強みたいな感じでした。とにかくずっと眠たくて寝たくて。中学生の時はいつも寝たいと思ってましたね。そのせいか今も睡眠への執着はかなり強いです。中学生の時よくやっていたのは、部活をサボって父親よりも早く家に帰って、靴は玄関に置かずに自分の部屋に隠して、自分はまだ帰ってないふりをして押し入れで寝ているみたいな。それで夜にタイミングを見計らって帰ってきたふりをしてご飯を食べたりしていました。 - それってノイローゼにならないんですか?

- (亜蘭)いや、ノイローゼでした。だから父親のことは嫌いでしたね。たしか中3の頃だったと思うんですけど、喧嘩しました。いつも通り父親がキレてきた時に僕もキレ返して、そうしたら「良い高校に行けたらもうなんにも言わないから」ってなりました。高校受かって、高校は大学と一貫したところだったので高校入ってからは約束どおり何も言われなくなりました。でも高校生の頃は僕もまだ思春期だったし、7歳下の弟がいるんですけど、今度はその弟が父親にキレられてるのが目に入ってきてストレスでしたね。父親は怒鳴るんで、自分の部屋に閉じこもってても声が聞こえてきて遮断できないんですよ。それでその度に自分の嫌なことも思い出すし、弟のことも可哀想でものすごい嫌な気持ちになるんですね。だから、高校からは家にいる時間をなるべく少なくしました。バイトしたり、遊び行ったりですね。

親に対して良いこともちゃんと言っておくと、金銭的な面で苦労したことは一度もないです。僕は高校から私立に入って大学は留年とかもしてるんですけど、そのお金は全部出してくれました。それ以外にもよくお金はくれました。両親がどちらも家にそんなお金がなくて大学に行けなかったらしくて、子どもに金銭的にみじめな思いはさせたくないっていうプライドがある人たちだったように思います。共働きで、二人ともそんなに給料がいい会社ってわけじゃないんですけど、自分のことにはほとんどお金使わずに子供にお金を使ってくれていました。

それで、話を戻すと『たぶん悪魔が』は父親を殺すみたいな話なんですけど高校生ぐらいの時に最初のネームみたいなものを描いて、でもその頃は作品にするとかはまだできなくてずっと放置していました。いつか描きたいなーと思っていたんですけど、それがやっと2年前ぐらいに描けたという感じですね。2年前くらいだと、もう父親のことは結構どうでもよくなっていたので、作品にするにはそのくらいの距離が必要だったのかもしれません。この漫画が今までで一番反響と評価が良かったです。やっぱり痛切なリアリティみたいなものがあったのかもな。絵にもそういうのって出ますもんね。とくに僕は技術がないから、まだそこらへんをコントロール出来なくて、絵が良くなるかどうかは出たとこ勝負って感じの部分があるので。『たぶん悪魔が』は絵もコマ運びも結構いいですね。自分でも気に入っている作品です。

親に対して最近思ったのは、親も親で子どもに対してどう接していいかわからなかったんだろうなというのはちょっと思いました。僕の父親と母親は25歳の時に結婚して26歳で兄を産んでいるんです。僕は親が30歳の時の子です。僕は次の3月で26になるので、仮に今の年齢で結婚して来年子供が生まれることを想像すると、まあ親もまだガキだったんだろうなと思いました。実際20~30代なんて幼いじゃないですか。その時は親も自分のやりたいこととか野心とかもあっただろうし、俺はこんなもんじゃないみたいなのもあったかもしれないし。子どもとかに対してもどうしていいか分からなくて…そんなもんだよなあと思いました。今、実家を出て一人暮らしはじめて1年以上経ったんですけど(こうした考えができるのは)実家を出たのが大きいかもしれないですね。一緒に住んでなければ他人という感じです。親もなんかすごい気をつかってくれていますね。たまに家族で会うと、家族が皆自分に気をつかっている気がして、ちょっと申し訳なくなりますけど、でも家族関係は今が一番いいですね。

何をもってハードと言うかは難しいけど僕よりもっと全然ハードな家庭環境の人たちがいるじゃないですか。そういう人の方が親とか家族に対してドライだったり割り切ってたりする場合がありますよね。結局は他人だからっていうのが早い段階で分かっているというか。小さい頃から親と一緒に暮らしていない人とかはとくにそうだと思いますけど。そういうことをドライに捉えられる人っていいなあと思いました。そういう風に捉えればいいんだって分かるまで僕は結構時間がかかりました。親に対しての愛憎とかを捨てて、他人として考えたら自分の中の確執みたいなものが一気に解決しました。例えば子どものことを殴っている父親とか母親がいたとして「親が子を殴るなんて、親なのになんてひどいことを!」って考えちゃいけないんですよ。そもそも人が人を殴るのが悪いんです。親が子どもを殴るのをひどいというのは変な方向にいっているなと思います。あと極論だけど最近思うのは、親って子どもに対して何の責任もないと思うんですよ。親もたまたま生まれてきているだけだし僕もたまたま生まれてきて、お互いがたまたま出会っているだけだから。親は子どものことを愛さなくてもいいと思うし、家族においては愛よりも倫理の方が大切ですね。 - 『ボヘミア』の作家で何か気になった作品や面白かった作家はいますか。

- (亜蘭)『ボヘミア』の作家は1号から自分の好きな作家が多くて、さっきから名前の出ている大山君のも面白かったし福本のも面白かった。自分が好きだった人で言うと梓義朗とか雑島七輪とかも面白かったし不吉霊二も面白かった…。

- 雑島先生についてお聞きしてもよろしいでしょうか。

- (亜蘭)今回の『DON'T TRUST ME』だけ読んで「めちゃくちゃ良かった」って思う人は少ないかもしれませんね。雑島七輪さんのは空気感とか雰囲気とかすごく好きなんですけど、でも、何が好きって聞かれても難しいな。今までの漫画もどれがどの話というのもあんまり覚えていなくて今回の話もどんな話だったかあんまりよく覚えていないんですけど、でもそこがいい…っていうとちょっとあれなんですけど、これからも読みたいです。雑島七輪さんは、つまらないところをつまらなく描くのが上手いんですよね。退屈な場面を退屈な演出で描くというか。たぶん意識的にやっていると思います。退屈な場面を退屈に描くっていうのは、映画だと結構よくあるんですけど、漫画でそれが上手く出来る人は少ないです。

- (亜蘭)梓義郎のは原作のも良かったけど梓義郎が絵も描いている作品がすきでしたね。僕の愛着や絵の好みだと思うけど。でも、セリフとか物語にあっているというか、必要な絵っていうのがあるんだと思います。梓義郎の漫画は文字だけ抜き出しても読んでも面白いんですけど、でもこの絵がこのセリフにはあっていますよ。絵がセリフを支えているというか、絵がセリフを作りセリフが絵を作るという風に漫画を描けてるんじゃないですかね。漫画の技術って大体全部努力で身に付くんですけど、絵がセリフを作りセリフが絵を作る漫画を描けるのは一種の才能だと思います。オリジナリティってやつですね。梓喜朗も雑島七輪も自分の世界観というかリズムがあるのがいいですよね。

- (亜蘭)福本眞久は前に「俺は漫画家じゃなくて漫画屋だ」って言っていて、それがなんか良い言葉だなと思ったんですけど。彼は商業でデビューをしているので『ボヘミア』は「やりたいからやった」って言ってましたけど。なんかああいうエモい?みたいな漫画を描いているのに、ギャグの部分も残すというかギャグマンガとしても読める風にしているのが…昔は福本眞久の漫画のそういうところが一言でいうと好きじゃなかったんですけど、最近はすごいなというか、偉いなって思うようになりました。

- マスに向けた表現ということでしょうか。

- (亜蘭)マスというよりは…サービス業みたいな?大山君も前のインタビューで読者の間口を狭めたくないって言っていたじゃないですか。でも僕にはそういった気持ちが全然なくて自分の描きたいものを描いた方が絶対いいでしょって思ってたんです。だけど本当に自分の描きたいものってあるのかというのもわからないし。働き始めてもうちょっとで2年ぐらいになるんですけどお金をもらうということがどういうことかリアリティを持ってちょっとわかってきました。『ボヘミア』は読者からはお金をもらってないけど僕は原稿料もらっているし…。

- 学生の頃は仰るように無限に時間があったから時間の価値に気づかなかったけど社会人になってから時間の価値に気付いたということでしょうか。

- (亜蘭)そうかも。時間の価値もそうだし、みんな疲れている中で何かを見たり読んだりしているし、限られた気力・体力・お金の中で趣味にお金を払っているみたいなことが学生の時よりはリアリティを持って考えることができるようになりました。だからといって癒しとかわかりやすいものだけがいいとかは全く思ってないですけど。例えば音楽のライブをやるとしてチケットが3000円だとすると、お金をもらって時間も奪っているからそのぶん、達成できるかは置いといて3000円分は楽しんでもらいたいなっていう気持ちが、今までは全くなかったんです。でも今はその気持ちが少しだけあるかもしれない。芽生え始めました。もしかしたら漫画制作でもみんなは昔からそういうことを考えていたのかもと思います。

不吉霊二の作品はいつもいいなーと思うんですけど今回のもやっぱりよかったし、最後お話が急に現実に戻ってくるところがいい。昔、不吉霊二と大島弓子について話していた時に、僕が大島弓子について知ったかぶりで「大島弓子はファンタジーな世界にいっちゃうところがいいよね」みたいことを言ったんです。そしたら「お前は全然大島弓子のことをわかっていない」って言われて、「大島弓子はファンタジーもやるけど、最後は登場人物が現実にどう向き合うか、みたいなので終わるのがいいんだ」みたいなことを言っていて。結構記憶で喋ってるんで、もしかしたら本人は違うことを言いたかったかもしれないですけど。その後改めて大島弓子を読んでみて確かにそうだって思いました。大島作品の中では最後に夢とか幻とかファンタジーの世界を選ぶ人物もいるけど、ファンタジーの世界を選んだ人を描くにしても現実からの視線も描かれますよね。でも僕はあんまり熱心な大島弓子読者ではないので、また間違っているかも。

なにが言いたかったかというと、不吉霊二の漫画は「現実に向き合う力」みたいなものを描いているから良いなと思うし、人気があるんだと思います。あと、やっぱりお話を作るのが上手いですよね。

- (亜蘭)大山君はこの前のインタビューですごく良いことを言っているなというのがあって、「自分の感性より漫画全体のテンポやリズムをある程度信じた方がいいんですわ。あと『ボヘミア』はいささか言葉に頼りすぎな作品が多いと思うんですね。言葉は言葉の意味しかありませんから。漫画家は詩人ちゃいますから気を抜くと月並みなこというてまうんですね」本当、その通りだなと思いました。

他にも「みんなオリジナリティある漫画を描いているつもりが同じ方向を向いてる」とも言っていたじゃないですか。『ボヘミア』でもそうだしこういう漫画を描いている人たちが陥りやすい所だと思うんですけど、それが本当に描きたいものだったらいいんですけどある種の型みたいなものにはまっちゃうとそんなに面白くなくなるから、そういうところは自戒も込めて気をつけたいなと思いましたね。風土の力を借りるというのも僕も自分で写真を撮って街をトレースしたりするからよくわかります。つげ義春漫画術の帯に「リアリティというのは内面なんかはずれて、具体的な出来事とか現象とか、もうまったく客観性のものにこそリアリティがあるんじゃないかと思えるんですよ。だからその時代、時代の人がいろいろなことで悩んで、自分の内面表白したような作品、内面のことを書いた作品にはリアリティがないんですよ」というのが書かれていて、大山君も多分この本を読んでいてこういうことを言いたいんじゃないかって。なんで漫画を描くのかって絵画でもないし小説でもないし映画でもないしってなった時にやっぱり漫画でしかできないことは多分何かあるだろうから、漫画でしか表現できないようなことをしている漫画作品が好きですね。それってコマのダイナミズムとかだと思うんですね。この絵のあとにこの絵がくる理由とか。漫画内での時間の経過とかは僕はあまり信じていないんですけど。映画とかだったら時間の流れが厳密にあるわけだけど。だから、普通に時間が流れていたらそういう風にはならないだろっていう漫画が好きですね。

コマ割りのダイナミズムでいうと川勝きりん君のとか良かったと思いますね。なんだっけ「しょうのうの香りのする部屋で抱擁かましました」ってところは前後との関係がいいなと思いました。

- (亜蘭)だけどそのあと観覧車のシーンがあるじゃないですか。あれとかも一枚の絵でやったほうがいいんじゃないかなって思いました。僕の趣味ですけど。

コマ割りのダイナミズムでいうと、vol.1の庭野玉先生の漫画も良かったです。コマ割りと語りの関係に意識的に漫画を描いている感じが良かったです。

- (亜蘭)でも、今回の僕の漫画、福本眞久に「なんかMVみたいだった」って言われてね。陳腐だということを遠回しに言ってくれたんだと思うんですけど。正直、そういう部分は自分でもあったなと思います。福本的な読み方をすると、もしかしたら庭野玉先生の漫画もある種の陳腐さというか、そういう部分はあるのかもしれない。だから、こういう語り方で漫画を描くと、なんかMVっぽい漫画になってしまう可能性はあります。もっと長い漫画を描かなきゃいけないのかな?ちゃんと話のスジがあるやつ。

- 完成に近いネームであればあるほどクオリティって全然違うのかな…って思います。作家さんでもクオリティの高い作品を用意する作家さんはコマ割りはもちろん、わかりやすく描きこまれている。仕上げはそれを超えてくる…。

- (亜蘭)やっぱりうまい人ってネームの時点で良いというか、完成度が高いんですね。それはちょっと良いことを聞きました。僕は今まで全然ネームを描いたことがなくて『ボヘミア』はネームチェックがあるから今までよりはネームをちゃんと描いたんですけど。

- その言葉を聞いて思い出したんですけど誰かが「すべての作業は意識的に行わなければいけない」みたいなことを言っていたような…。

- (亜蘭)そういうことですね。僕もそういうことが言いたかったです。僕は漫画はすべての作業を意識的にしたいし、しているつもりなんです。だから全部のコマになんでこう描いたっていうのを説明できるのが理想だと思っています。できているかは別として。

- (意識的というのは)降りてくるアイディアは別としてね。

- (亜蘭)今回それがうまくいかなかったのは最初に同じコマ割りを10コマ連続で、観念的な話をするようにしたところ。それが人から「浅い」って言われたしボヘミア編集部からもちゃんと答えを出せって言われました。福本からも「浅いし、しょーもない」って。だけど僕はそれをわざと描いてたんです。それが終わった時に大きな一コマで「僕たちが年をとって老いた時、僕は僕たちを美しいと思うだろうか」というすごい肉体的だし言ってみれば俗っぽいことだけど、観念的なことよりそういうことのほうが自分にとって迫ってくる、リアリティがあるってことを絵とコマ割りで示したかった。でも、演出力が足りなくてうまくいかなかったです。

- 言い方はあれですけど最初はどうでもよく読んでほしかったということですか。

- (亜蘭)そう。退屈だなーってやつの後に「あ!これが言いたかったのか」みたいなことが見せられればいいと思ったけんですけど。上手くいかなかったです。テクニック的なハードルを乗り越えた後に自分の表現はやらなくちゃいけないですよね。伝わらなきゃ自分のやりたいことも下手なだけだと思われちゃう。わざと下手に見せたい絵も普通に絵が下手なように見えちゃうし。絵の技術的なこととか演出力とか、テクニック的なハードルはすべて乗り越えたうえで漫画の表現の可能性に取り組みたいですね。「漫画の表現は掘りつくされていないだろう」という『ボヘミア』のキャッチコピー、『ボヘミア』の作家はもっとちゃんと向き合ったほうがいいですよね。

- その話をもう少し詳しく聞いてもいいですか。

- (亜蘭)漫画の表現というのを考えた時に、漫画固有のものを考えるとやっぱりコマ割りが大事になるような気はします。そこに絵と文字がどう絡んでくるか。 僕は大学の卒論をカフカで書いたんですけど、カフカの小説は映画の誕生以降の小説だとよく言われています。進行形で書かれていたり、登場人物の内面よりも「ドアが閉まった」とか、そういったアクションに多く文字数が割かれて小説が出来ているんです。なにが言いたいかというと、映画を知っている人と知らない人とでは世界の捉え方とか描き方が変わってしまうということ。映画というのは新たな知覚の様式だったんです。それと同じで、漫画も新たな知覚の様式であって、世界の新たな捉え方、描き方、語り方なんですよ。掘りつくされていない漫画の表現というのは、どんな形で向き合うにしろ、ここに向き合わなきゃいけないような気がしますね。 あとは、世界のリアリティを描く時に自分の世界との向き合い方のリアリティみたいなものを描かなくちゃなと思います。

- リアリティを学ぶために常識とか良識を学ぶとか、思考にブレーキがある状態であまり作ってほしくないですね。

- (亜蘭)ボヘミア編集部から「前と同じのだったら載せない」と言われた時に見透かされているなとは思いました。大山君の言っていたエッセイ漫画と私漫画の違いみたいなやつは、僕は「自分のいる世界を描いているかどうか」だと思うんですよね。エッセイ漫画は自分の思ってることを言っているだけだから世界を描かなくても成立する。でも私漫画は世界を描かないと成立しないんですよ。世界を描くとはどういうことか一言で言うと時間と空間を描くってことだと思うんですけど。でもそれって、なにも言ってないのと同義ですよね...時間と空間を描くとはどういうことかという問いがまた始まるだけだから。そもそも漫画に時間があるのかっていうのは、僕にはまだわからないし。

【これを読んでいて、もしこういう描き方に興味がある人のために参考になりそうな本を3冊ご紹介します。つげ義春・権藤晋『つげ義春漫画術』、柄谷行人『日本近代文学の起源』の「風景の発見」「内面の発見」「告白という制度」の章、川勝徳重『電話・睡眠・音楽』の著者解題。

私漫画については自分の中でも答えは出ていないし方法論としてもまだまだ分からないことばかりなんですけど、新たな才能が新たな描き方をした漫画を読みたいです。】

とにかく、私小説もただの感情の告白ではないし、それよりは私がいるこの世界を描くという表現なんだと思います。大山君のインタビューでも名前が出てた藤枝静男だと、『欣求浄土』をRead Nowと、自分の死という作家が体験してないことが書かれているけど、それも私小説だと思うし。わかりやすく言うと安部慎一の有名な『美代子阿佐ヶ谷気分』は安部慎一が一度も出てこない。「彼」としては出てくるけど、それは「彼の不在」として出てくる。自分が出てこなくても私小説として成り立つし、自分がそこに生きていてそれを描いたってことなんだと思いますね。そこらへんを歩いている人の写真を撮って漫画を描くでも、そこに自分が生きている世界を描くという姿勢があれば私漫画になると思います。一つの技法でしかないですけどね。僕はおもしろいと思ったからやるし、時には小手先な表現になって何個も駄作を作っているけど、やっぱり一番大事なのはそこに自分自身に迫り来るようなリアリティがあるかどうかだと思います。“それ”は絵を一つとってもできるだろうしそういう意味で今回のボヘミアの絵で一番良かったのはあれかな…。

ちびっこ牛乳だよね。

- (亜蘭)『夏の想い出』の女の後ろ姿が絵の単位で言ったら一番いい絵だと思いました。セザンヌもピカソもマティスも岸田劉生もそうだけど、結局絵を描くって世界がどう見えているかだと思うんです。で、それが自分とどう関係しているかとか、絵を描くとはどういうことか。

僕は基本的に絵を描く時しか「目の前の風景が自分の見えているようには他の人には見えていないかもしれない」「世界は自分の見えているようにあるわけではないのかもしれない」ということに気づくタイミングがないんですよね。こんなことずっと考えてたら仕事できないですしね。 大学生の時、ハイデガーの『存在と時間』をRead Now授業に1年間出てたんです。日本語で読んでも意味がわからなかったから講義を取ってみました。ドイツ語で読んでたから、僕はドイツ語が出来なくて全部で40ページくらいしか読めなかったんですけど。「存在すること、そのこと自体への不安は日常生活の中で埋没していく。それは頽落(たいらく)である」そういうことをハイデガーは言っていました。「この世界に自分が存在すること、それ自体の不安に向き合え!」と。でも、そんなこと言われても「じゃあどうすればいいの?」って思うと思います。だけどハイデガーを知らなかった時から、絵を描いている時だけはそういうことに向き合えていた気がします。目の前のりんごもうまく描けないしそれがなにが原因かもわからない。漫画の可能性は掘りつくされていないという…漫画を描くひとたちのそういったことのヒントは、そこにある気がします。 - 亜蘭トーチカ先生本日はありがとうございました!

- まんだらけの無料通販会員登録をされている方はすぐにRead Nowことができます。

- 会員登録がまだの方はまんだらけ通販会員登録の後、登録したIDとパスワードを入力し閲覧することができます。